滨海湿地“蓝碳”生态系统单位面积的固碳能力远超陆地和海洋。在最近发表于《国家科学评论》(National Science Review,NSR,IF=16.7)的一项工作中,华南植物园小良站科研人员利用全球613个样点的数据,首次系统估算了全球滨海湿地的碳埋藏速率、分析了影响固碳速率的因素,并对未来80年中滨海湿地的固碳情况进行了模拟预测。

滨海湿地与“蓝碳”

滨海湿地是一类重要的海岸带生态系统。与陆地生态系统相比,滨海湿地拥有更强的固碳能力,可以更高效地从大气中吸收CO2气体并将其稳定储存起来。与陆地森林生态系统相比,滨海湿地的单位面积碳埋藏速率是前者的几十到上千倍。

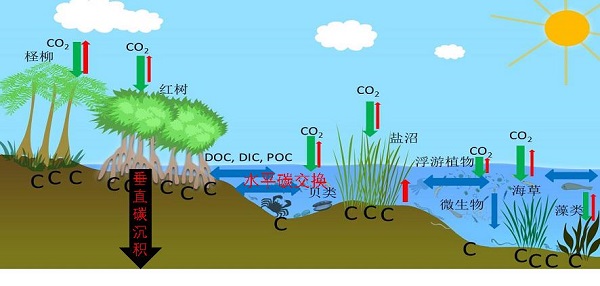

典型滨海湿地蓝碳生态系统碳循环示意图(引自唐剑武等2018中国科学)

这其中有几点原因:首先,在滨海湿地中,植物的凋落物会被海水潮汐淹没,因此这些植物有机质的分解速度很慢;其次,海平面持续上升,导致滨海湿地中沉积物不断增加,越来越多的沉积物被埋藏到更深的土层中,可以在百年到上万年的尺度上处于稳定状态,不会被释放回大气中;而且,海水中存在大量硫酸根离子,能够有效抑制湿地中甲烷等含碳气体的排放。

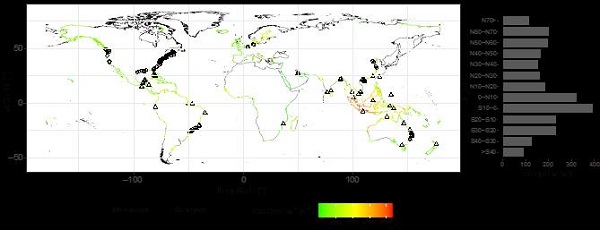

全球滨海湿地土壤碳累积速率(CAR)及数据样点分布图

通常,科学家们将陆地植被中固定的碳称为“绿碳”,将滨海湿地、海藻床等生态系统中固存的碳称为“蓝碳”。鉴于滨海湿地强大的固碳能力,长期来看,蓝碳系统将是减少CO2气体净排放量,解决气候变化问题的有效途径之一。但是,我们对滨海湿地这一蓝碳生态系统的碳储量、速率和机制尚缺乏足够的了解。

全球数据分析:滨海湿地固碳能力有多强?受哪些因素影响?

中科院华南植物园生态中心小良站副站长王法明研究员,与澳大利亚南十字大学Sanders 教授合作,还联合华东师范大学崇明生态院唐剑武院长和李秀珍教授、华南植物园李志安研究员、复旦大学袁嘉灿研究员、武汉植物园刘文治研究员、瑞典Gothenburg大学Santos教授、英国林肯大学Schuerch教授、美国罗格斯大学Kopp教授、美国威廉姆和玛丽学院Kirwan教授、美国加州大学Zhu Kai教授等国内外科学家,利用滨海湿地碳沉积数据和全球滨海湿地分布数据,系统估算了当前全球尺度上的滨海湿地蓝碳固碳能力。

研究人员利用已发表的564个全球样点数据,以及49个新测定的非洲和南美洲滨海湿地的碳累积速率,构建了共包含613个滨海湿地样点的数据库,并提取这些样点的环境因子,如温度、降水、海拔高度、海平面上升速率、悬浮物浓度、潮差、高低潮位、台风影响因子、植被类型等,进行数据分析。结果显示,全球尺度上,盐沼湿地和红树林系统的平均碳累积速率分别为164 g/m2/yr和194 g/m2/yr,前者小于后者,且具有显著的纬度梯度变异。

利用空间外推技术,研究人员估算出了全球滨海湿地的总碳埋藏速率:54 Tg C/yr。这一数据显示,仅仅通过垂直方向的土壤碳累积,滨海湿地就可以抵消人类活动碳排放的0.5-1%。而且,由于滨海湿地面积小,其单位面积的碳累积速率是陆地生态系统的15倍和海洋生态系统的50倍,显示出远高于其他生态系统的固碳能力和潜力。更进一步,研究人员通过因子分析的手段,找出了影响滨海湿地碳累积速率的主要因子:盐沼湿地碳埋藏速率主要受温度和海平面上升速率的影响,而红树林则主要受到温度和降水的影响。

预测未来:滨海湿地的气候价值

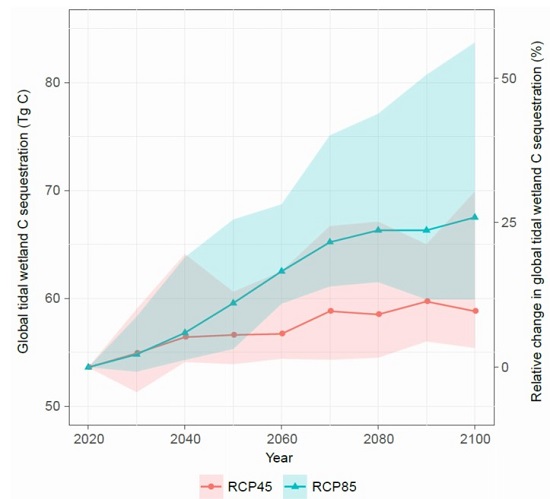

在上述估算与分析的基础上,科研人员结合人类干扰影响下的滨海湿地面积模型(Schurech 等 2018 Nature),利用CMIP5的33气候模型和海平面上升速率模型,建立了固碳速率与气候和环境因子的经验模型,并推演了在不同气候变化情境下,未来80年(2020年-2100年)的滨海湿地蓝碳功能。

不同气候变化预测模式下(RCP45和RCP85),全球滨海湿地碳埋藏速率在人口密度阈值为5人每平方公里情境下的变化趋势。

结果显示,无论在何种气候变化情景和人类干扰模式下,全球的滨海湿地碳埋藏速率都将稳定增加(如上图),显示出滨海湿地对气候变化的负反馈效应,即,随着降水、温度和相对湿度的增加,滨海湿地的碳埋藏速率也将增加。这意味着,在全球变暖的背景下,海岸带蓝碳生态系统将在应对气候变化中发挥重要作用。

该项研究是首个有关全球尺度上滨海湿地蓝碳固碳速率(碳通量)的系统估算与预测,与王法明博士在2019年Nature Communications 发表的有关国家尺度上滨海湿地固碳能力的研究相互支持和印证(Wang et al. 2019),其结果对于指导全球和各国对滨海湿地等蓝碳生态系统的管理与恢复、履行《巴黎协定》所规定的减排增汇目标具有重要的指导意义。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa296